Fast nirgendwo hat der Klimawandel so schwere Auswirkungen auf die deutsche Industrie wie in der Forstwirtschaft. Die Kiefer stirbt und nachhaltige Lösungen gibt es kaum, auch weil die Natur nicht in menschlichen Zeiträumen denkt.

Von Martin Bornemeier und Thomas Stöppler

Die Luft riecht nach Harz, die Sonne brennt. Der „Harvester“ fasst den Stamm eines Baumes, fällt und entastet ihn in wenigen Sekunden. Förster Erhard Oehle steht im Teutoburger Wald und hört, wie die Säge des Holzvollernters nach und nach eine ganze Waldfläche rodet.

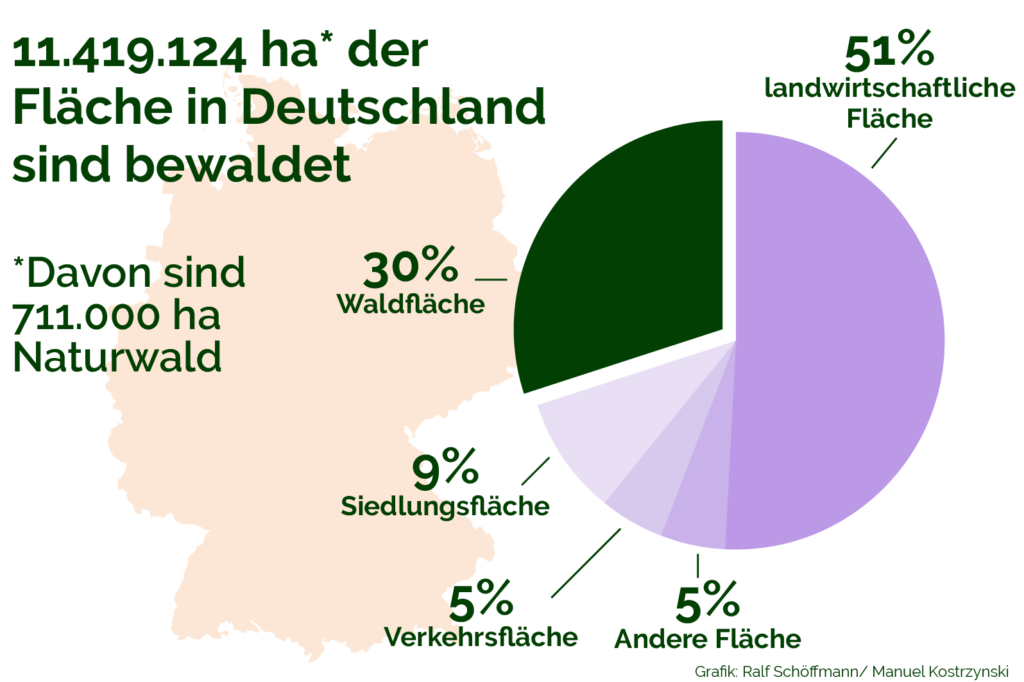

Was in einem Jahr – weniger als ein „Wimpernschlag“ für den Wald – passiert, kann man in diesen Zahlen zusammenfassen.

Der Markt wächst und die Nachfrage nach Holz steigt: „Der uralte Rohstoff im modernen Gewand liegt im Trend“, sagt Denny Ohnesorge, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Holzindustrie. 2013 wurden 17 Prozent aller Gebäude aus Holz gebaut, heute sind es 23 Prozent. Und trotzdem ist der studierte Forstwirt Ohnesorge nicht in Feierlaune. Denn der Holzpreis ist im Keller. Schlicht, weil es zu viel Holz gibt:

Der Export ist durch die Corona-Pandemie jetzt auch zusammengebrochen. Während sonst täglich dutzende Containerschiffe aus Ostasien kommen, die in der Regel leer zurückfahren, steht im Augenblick fast alles still. Dadurch, dass die Schiffe auf der Rückfahrt kaum beladen waren, war es schlicht unfassbar billig, das Holz nach Asien zu verschiffen.

Aber der Holzpreis war auch vor Corona schon unten: Wie bei jedem anderen Markt auch wird der Preis durch Angebot und Nachfrage geregelt. Durch ein Überangebot an Holz – vor allem Fichten- und Kiefernholz – gingen die Preise nach unten. Andere Märkte reagieren darauf, indem sie einfach weniger produzieren: Also weniger Smartphones bauen oder weniger Öl fördern, und prompt würden die Preise wieder steigen.

Einfach weniger Holz zu ernten ist aber keine Lösung, denn Stürme und drei Jahre Dürre haben Millionen Bäume sterben lassen, besonders Kiefern und Fichten sind betroffen. Kalamitäten heißt es im Fachjargon, wenn Bäume so kaputt sind, dass man sie fällen muss. Und Kalamitäten müssen zwangsweise raus aus dem Wald, weil sich Schädlinge wie der Borkenkäfer dort ihre „Rammelkammern“ bauen und von dort über den Rest des Waldes herfallen. Dann gibt es nämlich bald gar keinen Wald mehr. Wer sich Rammelkammern baut und dementsprechend viel Nachwuchs hervorbringt, der ist eben auch sehr gefräßig.

Wie ein menschlicher Organismus wird aber auch ein gesunder Baum durch zu viel Befall irgendwann überfordert. Wenn befallenes Holz nicht zügig aus dem Wald geschafft wird, dann trifft es den ganzen Wald. Vom Borkenkäfer zerfressenes Holz ist nicht immer unbrauchbar, aber von minderer Qualität. Zu viel, zu schlechtes Holz macht aus einer sicheren Einkommensquelle ein Minusgeschäft. Fällen und Transport kosten mehr, als der Baum einbringt.

„Wegen dem Klimawandel.“ Lakonischer als Denny Ohnesorge, der vor dem Laptop im Kinderzimmer seines Nachwuchses sitzt und einen virtuellen Hintergrund eingestellt hat, kann man es gar nicht ausdrücken. Wer es etwas genauer mag, fragt Ralf Straußberger, promovierter Forstwirt beim Bund Naturschutz und wie Ohnesorge Waldbesitzer: „Beim Trinkwasser und beim Wald machen sich die Auswirkungen der Klimakrise als erstes bemerkbar.“ Straußberger kann viel über Böden und Bäume erzählen, besonders über die Kiefer. Er hat über sie promoviert. Fast ein Drittel der deutschen Wälder besteht aus Kiefern, die seit einigen hundert Jahren die Forstwirtschaft dominieren: Sie mag es feucht und kalt und bringt ein stabiles, hartes Holz ein, sie wächst schnell, hoch und gerade. Perfekt für Industrie und Forstwirtschaft. Nur ist es jetzt nicht mehr kalt und feucht und die Kiefer krank.

Noch ist die Kiefer aber am Leben. Ein kranker Baum stirbt nicht gleich, er kann sich erholen. Straußberger sagt, dass die Schadstufe drei wie eine Lungenentzündung sei, bei der richtigen Behandlung erholt man sich meist. Für die Kiefer wäre die richtige Medikation ein paar sehr feuchte Sommermonate, aber Regen ist derzeit ein knappes Gut. Bei Schadstufe vier ist der Baum tot.

Waldsterben war schon einmal ein großes Thema in Deutschland und Teilen Europas. Damals in den Achtzigern, als die Seen umkippten und saurer Regen die Böden vergiftete, war die Tanne der sterbende Baum. Heute sind die Bestände zwar erheblich geschrumpft, aber der Tanne geht es gut. Damals war die Ursache zu viel Schwefel in der Luft. „Das Waldsterben der 1980er gibt es nicht mehr, weil die Politik reagiert hat“, sagt Straußberger. Es gab Verordnungen, der Schwefel nahm ab und die Tanne erholte sich – langsam, jedenfalls für menschliche Maßstäbe. Es hat über 25 Jahre gedauert.

Die Kiefer deutschlandweit zu retten wird schwieriger, schließlich ist der Klimawandel nicht mit lokalen politischen Verordnungen zu stoppen. Deshalb muss man anders herangehen – weg von den Landtagen, Büros und Laboren und hinein in den Wald.

Denn auch die sich verändernden klimatischen Bedingungen erzeugen keine Wüsten und Prärien. Für fast alle Böden, Durchschnittstemperaturen und Wetterextreme gibt es eine richtige Bepflanzungsdichte, die richtigen JägerInnen, FörsterInnen und den richtigen Baum. Aber: „Es gibt den Wunderbaum nicht“, sagt Hans Urban, jagd- und forstpolitischer Sprecher der Grünen im bayerischen Landtag. Die Idee ist es, quasi eine neue Kiefer zu finden: Einen für das sich anpassende Klima geeigneten Baum, anspruchslos bei den Böden und mit schnellem Wachstum. Die amerikanische Roteiche galt einmal als der Superbaum, aber ihr Holz sei minderwertig, sagt Ohnesorge und außerdem meint Straußberger, dass wir ihren Einfluss auf unser Ökosystem nicht absehen können. Deshalb fallen auch Zedern aus, die mal hoch im Kurs standen, ebenso gelten die Experimente mit der Douglasie als gescheitert. Hans Urban sagt, es gäbe eh genug heimische Bäume. Buchen zum Beispiel oder die Tanne im Voralpenraum. Und auch Straußberger zählt dutzende Bäume auf. Am Ende ist ein neuer Baum aber nur eine Verschiebung des Problems. Eine eventuell notwendige Verschiebung, aber keine Lösung.

Naturschutz ist relativ

In jedem Fall muss so einen Wald auch erstmal umgebaut werden und dazu braucht es auch eine Försterin oder einen Förster. „In Bayern gibt es 700.000 WaldbesitzerInnen und nur 41 Forstbetriebe mit 370 Revieren“, sagt Hans Urban, genau wie Ohnesorge und Straußberger selber Waldbesitzer. „Jedes Revier müsste am Tag mit zehn verschiedenen Waldbesitzern sprechen, um einmal im Jahr jeden gesehen zu haben. Das ist schon wegen der Fahrzeiten gar nicht möglich“, erklärt Urban weiter. Für ihn ist der erste Schritt das Baumsterben zu verhindern, den Rekord-Etat für Forstwirtschaft vor allem in mehr Stellen zu investieren. Urban rechnet damit, dass sich der Betrag von den geplanten 110 Millionen Euro durch die Corona-Konjunkturpakete nochmal verdoppelt. Die FörsterInnen hätten mehr Zeit für jeden Wald.

Mehr FörsterInnen hätte gerne auch Ralf Straußberger, lieber wäre es ihm aber, man würde die 110 Millionen in die Bekämpfung des Klimawandels stecken. Auseinander gehen die Meinungen aber spätestens bei der Frage, was die FörsterInnen eigentlich machen sollen. Oehle und Urban sind sich in der Hinsicht einig, dass FörsterInnen mehr eingreifen müssen. Die Pläne der Bundesregierung, dass fünf Prozent aller Wälder Naturwälder sein sollen, also nicht bewirtschaftet werden und in die nur minimal eingegriffen wird, sehen die beiden kritisch. Urban glaubt, dass eine Naturbaumquote allen mehr hilft, Straußberger sagt, selbst wenn man die fünf Prozent erreicht hätte (in Bayern etwa sind es nur 3,3 Prozent), wäre das viel zu wenig Naturwald.

Bei voraussichtlich 220 Millionen Euro könnten mehr als ein paar Stellen geschaffen werden und Urban will das restliche Geld dazu nutzen, der Forstwirtschaft und Holzindustrie kurzfristig unter die Arme zu greifen und dabei auch noch was für die Umwelt tun: Durch staatliche Förderprogramme soll die Nachfrage nach Bauholz erhöht werden. Das, erwähnt er lobend, mache die bayerische Staatsregierung auch schon, aber wie immer könnte mehr gehen. Ohnesorge ist da natürlich ganz bei ihm. Zum Beispiel sollen Kommunen und auch Privatpersonen Zuschüsse für Holzbauten bekommen. Straußberger will eigentlich insgesamt weniger Holzeinschlag und somit auch keine staatlichen Förderungen in dieser Hinsicht.

Alle vier stehen am Ende aber vor dem Klimawandel und, auch wenn sie sich gegenseitig schultern, ist der zu groß, zu mächtig, zu unbekannt. „Wir sind ein bisschen Exoten als Industrieverband“, sagt Ohnesorge und lächelt, „wenn wir sagen, dass wir die Pariser Klimaziele unbedingt erreichen müssen.“ Denn das Problem bei jedem neuen Baum, bei jeder Umforstung, bei jedem neuen Schädling ist, dass keiner weiß, wie sich das Klima entwickelt: Steigt die Temperatur um zwei Grad, vier Grad oder sechs Grad? Werden die Sommer heißer und die Winter trockener?

Zeit ist der erforschte, aber kaum zu erdenkende Faktor, den der Wald mitbringt. Politik denkt nicht in Jahrhunderten, nicht in Jahrzehnten, sondern meistens in Legislaturperioden. Bei der nächsten Bundestagswahl werden Menschen wählen, die nur eine Kanzlerin kennen. Eine Kiefer, die im Wahljahr 2021 planmäßig geerntet wird, stand schon zu Konrad Adenauers Zeiten im Wald, und wenn man sie ließe, würde sie wohl auch noch die letzten KanzlerInnen der Bundesrepublik sehen.

Aber nicht nur der politische Betrieb steht vor diesem Problem, auch der Mensch selbst hat durch seine Kurzlebigkeit nicht genug Zeit. Wie sollen wir auch über Jahrhunderte vorausplanen, wenn wir nicht mal den nächsten Montagmorgen im Griff haben? Ein Urwald im Bundesstaat New York ist etwa 386 Millionen Jahre alt. Dieser Wald hat gesehen, wie die Menschheit auf den Baum hinauf- und vom Baum heruntergeklettert ist. Jetzt sollen wir die Zukunft dieser Wälder durchdenken und bestimmen.

Die Ironie an der Sache ist ein wenig, dass der Wald das eigentlich alles selber regeln würde. Eben mit anderen Bäumen. Aber Eberesche und Birke sind kein gutes Bauholz, Buchen und Eichen wachsen zu langsam und zu krumm. Außerdem neigt die Natur nicht zu Sentimentalitäten:

Die Lösung, die die Natur vorgibt, können wir aber nicht mehr erleben, sondern höchstens unsere Kinder, eher Enkelkinder. Vor allem aber würde uns die Lösung nicht gefallen. Ein großflächiges Sterben der Kiefer würde vielleicht nicht für den Tod, aber für ein dauerhaftes Dahinsiechen einer ganzen Industrie sorgen.